本周我们将阅读列宁的一篇简短但关键的文本,其中列出了许多在俄罗斯共产主义力量建设中发挥关键作用的策略和方法。写于 1901 年的《从何着手?》对战术灵活性的必要性和革命媒体的重要性进行了简洁而精辟的解释。它所包含的教导对于今天的革命政党的斗争非常重要。(按:原文于2024年3月7日发布于捍卫马克思主义网站,译者:冰原)

本文发布于革命共产国际(RCI)官方中文电报频道:https://t.me/imt1917zh

[列宁《从何着手?》全文见文末]

20世纪初期对于整个俄罗斯,特别是对于马克思主义力量来说,都是一个动荡的时期。1901年2月和3月,俄罗斯帝国各大城市爆发了一系列由大学生组织的大规模抗议活动,吸引了大批工人的支持和参与。尽管其起源是学生抗议对学术自由的攻击,但该运动很快就提出了更广泛的政治要求,并成为被压迫群众中先进阶层的集结点。

虽然这场运动最终被沙皇警察镇压,但这清楚地表明了俄罗斯社会表面下的沸腾愤怒。这种情绪发展的轨迹是清晰的,并在后来的1905年俄国革命中得到体现,当时工人阶级突然走到台前。共产主义者的任务很明确:这些阶层需要被组织起来并给予政治领导。

然而在1901年,面对日益加剧的阶级紧张局势,俄罗斯的马克思主义者由孤立的革命圈子组成,这些革命圈子尤其在学生中兴起。在发展到一定规模后,这些团体通常会尝试创办当地报纸并与工人建立联系。但逮捕行动很快就会随之而来,整个过程就必须从头开始。

几个月前,列宁刚刚从西伯利亚流亡到瑞士,与全国各地不同的革命团体保持着联系,缺乏任何凝聚力或中央指导。随着《从何着手》的出版之后,列宁开始了不懈的努力,将俄罗斯共产主义者团结起来,制定一项联合纲领、一份全俄报纸和一项具体战略。

这篇文章以反驳当时由一群俄罗斯马克思主义者出版的杂志《工人事业》(Rabocheye Dyelo)的思想的形式出现。《工人事业》在不同时期对革命者的战略提出了各种重大改变,从完全拒绝工人的政治斗争到立即要求“不断”抗议和“直接攻击”沙皇国家。

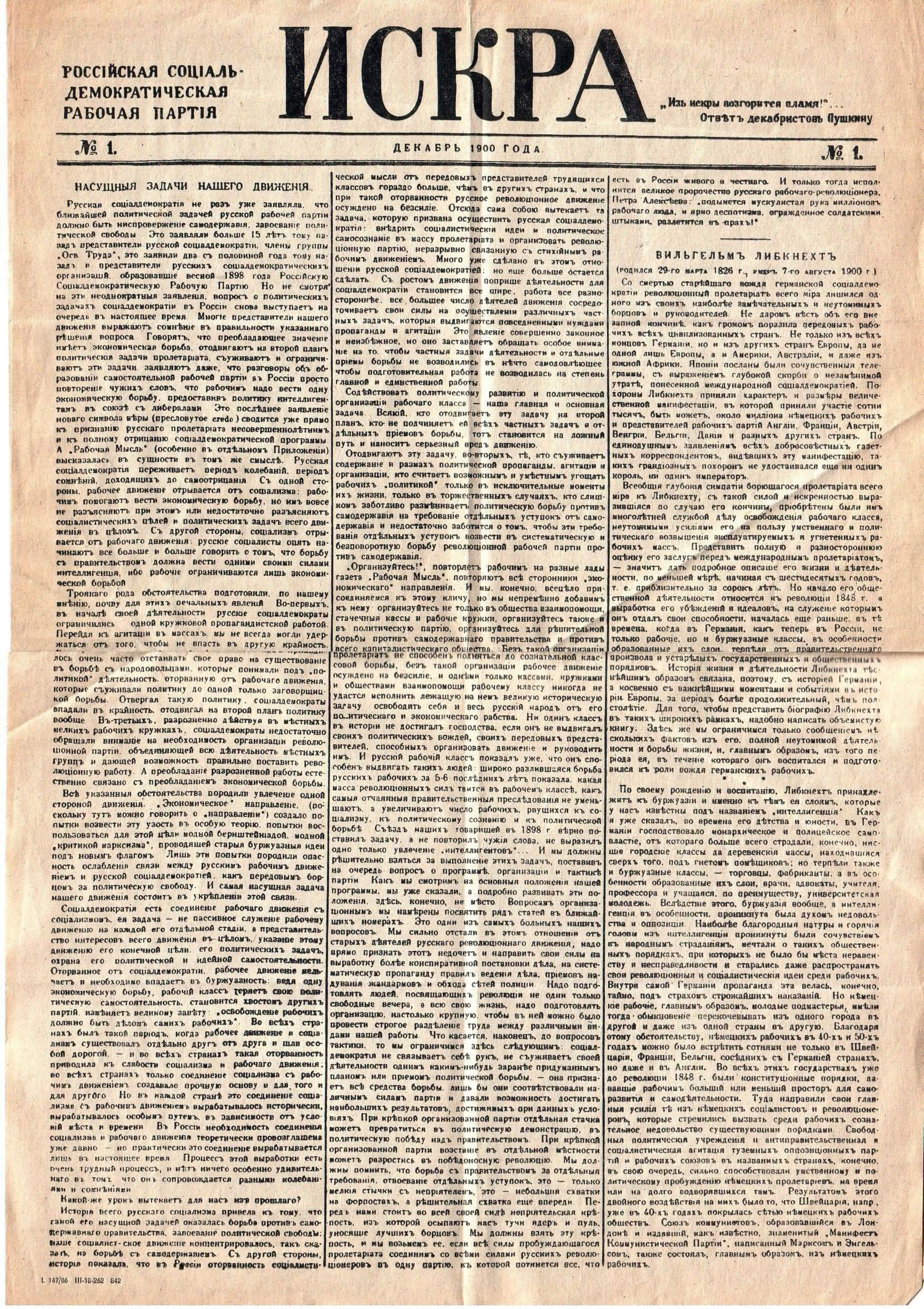

列宁呼吁成立全俄共产主义报纸。//图片来源:公共领域

列宁呼吁成立全俄共产主义报纸。//图片来源:公共领域

但列宁指出,如果缺乏有凝聚力的政党来执行,抽象地谈论“策略”就毫无意义。面对党员的原子化,共产党人的首要任务是提供一个可以让党作为一个整体行动的组织框架。

正如列宁所解释的:

“我们党的直接任务,不能是号召现有的一切力量马上去举行攻击,而应当是号召建立革命组织,这一组织不仅在名义上而且在实际上能够统一一切力量,领导运动,”

党需要的是一个凝聚点,同志们可以围绕这个凝聚点来组织党内活动以及对外的鼓动和宣传。列宁以独特的洞察力提出了建立全俄共产主义报纸作为这项工作的工具的呼吁。《火星报》(The Spark)的编辑委员会在流亡中,沙皇秘密警察无法触及,但它提供了这个致力于团结俄罗斯共产党人的中央机关报。

这份全国性报纸将成为全国党员所有活动的中心支柱。它将为整个俄罗斯的革命者提供清晰的想法、分析、报告和观点。

列宁解释说,全国性报纸并没有取代同志们对地方问题的鼓动,而是为革命组织提供了一个总体的“脚手架”或核心,围绕它可以制定地方团体的具体任务。

通过将整个组织团结在一份报纸的周围,同志们将在实践和政治上得到加强,为建设一个适合这一时期艰巨任务的党奠定基础。

在如此短的文章中,列宁无法全面勾勒出党的前进道路。相比起来,他将《从何着手》视作一本小册子的“框架计划”,该小册子将在一年后出版,题为《怎么办?》。对列宁对党的建议的更全面的阐述将成为布尔什维主义历史上的基础文本,并将成为本系列下周文章的主题。

从何着手

列宁

“怎么办?”这个问题,近几年来特别突出地提到了俄国社会民主党人的面前。问题不在于选择道路(象80年代末90年代初那样),而在于我们在已经确定的道路上应当采取哪些实际步骤,到底应当怎么做。问题在于实际行动的方法和计划。斗争性质和斗争方法问题对于从事实际活动的党来说是一个基本问题;应当承认,这个问题在我们这里还没有解决,还有一些重大的意见分歧,这些分歧暴露出令人感到痛心的思想上的不坚定和动摇。一方面,力图削减和缩小政治组织工作和政治鼓动工作的“经济主义”派别还远没有死亡。另一方面,只会迎合每个新的“潮流”而不会区别眼前要求同整个运动的基本任务和长远需要的无原则的折中主义派别,还和过去一样趾高气扬。大家知道,这一派的巢穴就是《工人事业》[1]。它最近的“纲领性的”声明,即那篇采用《历史性的转变》这样一个堂皇的标题的堂皇的文章(《〈工人事业〉杂志附刊》第6期[2]),十分清楚地证实了我们的上述看法。昨天还在向“经济主义”献媚,对严厉谴责《工人思想报》[3]愤愤不平,把普列汉诺夫关于同专制制度作斗争的问题的提法加以“缓和”,今天却已经在引用李卜克内西的话:“假使形势在24小时内发生变化,那么策略也必须在24小时内加以改变”,现在已经在谈论建立“坚强的战斗组织”来向专制制度发动直接的攻击,向它发动冲击,谈论“在群众中进行广泛的革命的政治的鼓动”(请看,多么带劲,又是革命的,又是政治的!),“不断号召举行街头抗议”,“举行带有鲜明的〈原文如此!〉政治色彩的街头示威”,等等,等等。

《工人事业》这样快就领会了我们在《火星报》[4]创刊号上提出的纲领,知道要建立一个不仅争取个别的让步,而且还要直接夺取专制制度堡垒的坚强的有组织的党,对于这一点,我们本来可以表示满意,但是这些人没有任何坚定的观点,这种情况却可能把我们的满意完全打消。

当然,《工人事业》抬出李卜克内西来是徒劳无益的。在24小时内可以改变某个专门问题上的鼓动策略,可以改变党组织某一局部工作的策略,可是,要改变自己对于是否在任何时候和任何条件下都需要战斗组织和群众中的政治鼓动这个问题的看法,那不要说在24小时内,即使在24个月内加以改变,也只有那些毫无原则的人才办得到。借口什么环境不同和时期变化,这是滑稽可笑的。在任何“平常的、和平的”环境中,在任何“革命士气低落”的时期,建立战斗组织和进行政治鼓动都是必要的。不仅如此,正是在这样的环境中和在这样的时期,上述工作尤其必要,因为到了爆发和发动时期再去建立组织那就太晚了;组织必须建立好,以便随时能够立即展开自己的活动。“在24小时内改变策略”!但是要改变策略,就必须先要有策略;没有一个在任何环境和任何时期都善于进行政治斗争的坚强的组织,就谈不到什么系统的、具有坚定原则的和坚持不懈地执行的行动计划,而只有这样的计划才配称为策略。请看实际情况:人们对我们说,“历史时机”向我们党提出了一个“完全新的”问题——恐怖手段问题。昨天,政治组织和政治鼓动问题是“完全新的”问题,今天,恐怖手段问题又是“完全新的”问题了。听到这些完全忘掉自己身世的人谈论起根本改变策略的问题,不是令人感到奇怪么?

为了把各个地方的运动合成一个全俄的运动,第一步就应当是创办全俄的报纸。//图片来源:公共领域

为了把各个地方的运动合成一个全俄的运动,第一步就应当是创办全俄的报纸。//图片来源:公共领域

幸亏《工人事业》说错了。恐怖手段问题完全不是什么新的问题,我们只要简略地提一下俄国社会民主党的既定观点就够了。

在原则上,我们从来没有拒绝而且也不可能拒绝恐怖手段。这是一种军事行动,在一定的战斗时机,在军队处于一定的状况时,在一定的条件下,它是完全适用的,甚至是必要的。可是问题的实质就在于:目前提出来的恐怖手段,并不是作为作战军队的一种行动,一种同整个战斗部署密切联系和相适应的行动,而是作为一种独立的、同任何军队无关的单独进攻的手段。的确,在没有中央革命组织而地方革命组织又软弱无力的情况下,恐怖行动也只能是这样。因此,我们坚决宣布,这种斗争手段在目前情况下是不合时宜的,不妥当的,它会使最积极的战士抛开他们真正的、对整个运动来说最重要的任务,它不能瓦解政府的力量而只会瓦解革命的力量。请回想一下最近发生的事件吧。我们亲眼看到广大的城市工人和城市“平民”群众奋起投入斗争,而革命者却没有一个领导者和组织者的总部。在这样的条件下,最坚决的革命者采取恐怖行动,不是只会削弱那些唯一可以寄予极大希望的战斗队伍么?不是只会使革命组织同那些愤愤不平的、起来反抗的、准备斗争的、然而分散的并且正因为分散而显得软弱无力的群众之间的联系中断么?而这种联系正是我们胜利的唯一保证。我们决不想否认单独的英勇突击的意义,可是我们的责任是要竭力告诫人们不要醉心于恐怖行动,不要把恐怖行动当作主要的和基本的斗争手段,而现在有许许多多的人非常倾心于这种手段。恐怖行动永远不能成为经常的军事行动,它至多只能成为发动决定性冲击时的手段之一。请问,我们现在是否可以号召发动决定性的冲击呢?《工人事业》显然认为是可以的。至少,它是在高喊:“组成冲击队吧!”可是这仍旧是一种失去理智的狂热。我们的军事力量大部分是志愿兵和起义者。我们的常备军只是几支人数不多的队伍,而且就是这几支队伍也还没有动员起来,它们彼此之间没有联系,还不能组成作战队伍,更不用说组成冲击队了。在这种情况下,凡是能够认清我们斗争的总的条件,而且在事变历史进程的每个“转变”中不忘记这些条件的人都应当懂得,我们当前的口号不能是“发动冲击”,而应当是“对敌人的堡垒组织正规的围攻”。换句话说,我们党的直接任务,不能是号召现有的一切力量马上去举行攻击,而应当是号召建立革命组织,这一组织不仅在名义上而且在实际上能够统一一切力量,领导运动,即随时准备支持一切抗议和一切发动,并以此来扩大和巩固可供决战之用的军事力量。

二三月事件[5]的教训是很深刻的,现在大概不会有人在原则上反对这种结论了。可是现在要求我们的,不是在原则上而是在实际上解决问题。要求我们不仅懂得需要有什么样的组织来进行什么样的工作,而且要制定出一定的组织计划,以便能够从各方面着手建立组织。鉴于问题的迫切重要性,我们想提出一个计划草案来请同志们考虑。关于这个计划,我们在准备出版的一本小册子[6]里将作更详细的发挥。

我们认为,创办全俄政治报应当是行动的出发点,是建立我们所希望的组织的第一个实际步骤,并且是我们使这个组织得以不断向深广发展的基线。首先,我们需要报纸,没有报纸就不可能系统地进行有坚定原则的和全面的宣传鼓动。进行这种宣传鼓动一般说来是社会民主党的经常的和主要的任务,而在目前,在最广大的居民阶层已经对政治、对社会主义问题产生兴趣时,这更是特别迫切的任务。现在比过去任何时候都更加迫切地需要进行集中的和经常的鼓动工作,用以补充靠个人影响、地方传单、小册子等方式进行的零散的鼓动工作;而要进行这种集中的和经常的鼓动工作,就必须利用定期的报刊。报纸出版(和发行)号数多少和是否按时,可以成为衡量我们军事行动的这个最基本最必要的部门是否坚实可靠的最确切的标准,这样说看来并不是夸大。其次,我们需要的是全俄的报纸。假使我们不能够用报刊上的言论来统一我们对人民和对政府的影响,或者说在我们还不能够做到这点以前,要想去统一其他更复杂、更困难然而也是更有决定意义的影响手段,那只能是一种空想。无论在思想方面,或者在实践、组织方面,我们的运动的缺点首先就在于自己的分散性,在于绝大多数社会民主党人几乎完全陷入纯粹地方性的工作中,这种地方性的工作会缩小他们的眼界和他们的活动范围,限制他们从事秘密活动的技能和水平的提高。因此,我们上面所说的那种不坚定和动摇的最深刻的根源,正是应当从这种分散性中去寻找。而为了克服这个缺点,为了把各个地方的运动合成一个全俄的运动,第一步就应当是创办全俄的报纸。最后,我们需要的报纸还必须是政治报纸。没有政治机关报,在现代欧洲就不能有配称为政治运动的运动。没有政治机关报,就绝对实现不了我们的任务——把一切政治不满和反抗的因素聚集起来,用以壮大无产阶级的革命运动。我们已经迈出了第一步,我们已经在工人阶级中间激起进行“经济”揭露,即对工厂进行揭露的热情。我们还应当再前进一步,在一切稍有觉悟的人民阶层中激起进行政治揭露的热情。不必因为目前政治揭露的呼声还显得无力、稀少和怯懦而感到不安。其所以如此,并不是因为大家都容忍警察的专横暴虐,而是因为那些能够并且愿意进行揭露的人还没有一个说话的讲坛,还没有热心听讲并且给讲演人以鼓舞的听众;他们在人民中间还完全看不到那种值得向它控诉“至高无上的”俄国政府的力量。而现在这一切都在极其迅速地变化着。这样一种力量现在已经有了,这就是革命的无产阶级。无产阶级已经证明它不仅愿意听从和支持政治斗争的号召,而且决心勇敢地投入斗争。现在我们已经能够并且应当建立一个全民的揭露沙皇政府的讲坛;——社会民主党的报纸就应当是这样的讲坛。俄国工人阶级与俄国社会其他阶级和阶层不同,它对政治知识经常是感兴趣的,它经常(不仅在风暴时期)迫切要求阅读秘密书刊。在有这样广泛的要求的条件下,在已经开始培养有经验的革命领导者的条件下,在工人阶级的集中化已经使工人阶级实际上成为大城市工人区、大小工厂区的主人的条件下,创办政治报已经成为无产阶级完全办得到的事情。而通过无产阶级,报纸还可以深入到城市小市民、乡村手工业者和农民中间去,成为真正的人民的政治报纸。

但是,报纸的作用并不只限于传播思想、进行政治教育和争取政治上的同盟者。报纸不仅是集体的宣传员和集体的鼓动员,而且是集体的组织者。就后一点来说,报纸可以比作脚手架,它搭在正在建造的建筑物周围,显示出建筑物的轮廓,便于各个建筑工人之间进行联络,帮助他们分配工作和观察有组织的劳动所获得的总成绩。依靠报纸并通过报纸自然而然会形成一个固定的组织,这个组织不仅从事地方性工作,而且从事经常的共同性工作,教育自己的成员密切注视政治事件,思考这些事件的意义及其对各个不同居民阶层的影响,拟定革命的党对这些事件施加影响的适当措施。单是技术上的任务——保证正常地向报纸提供材料和正常地发行报纸——就迫使我们去建立统一的党的地方代办员网,这些代办员彼此间要密切联系,了解总的情况,习惯于经常按时执行全国性工作中的各种零星任务,并组织一些革命行动以检验自己的力量。这种代办员网[7][注:自然,这样的代办员只有在同我们党的各地的委员会(团体、小组)密切联系的条件下,才能有成效地进行工作。而且一般说来,我们所拟订的整个计划,当然也只有在各地的委员会的积极支持下才能实现。这些委员会在党的统一方面已经采取了许多措施,我们相信它们不是今天就是明天一定能够以这种或那种形式争取到这个统一。]将是我们所需要的那种组织的骨干。这种组织,其规模之大使它能够遍布全国各地;其广泛性和多样性使它能够实行严密而精细的分工;其坚定性使它在任何情况下,在任何“转变关头”和意外情况下都能始终不渝地进行自己的工作;其灵活性使它善于一方面在占绝对优势的敌人集中全部力量于一点的时候避免同他公开作战,另一方面又利用这个敌人的迟钝,在他最难料到的地点和时间攻其不备。今天我们面临的还是比较容易完成的任务——支持在大城市的街头游行示威的学生。明天我们就可能面临更困难的任务,例如,支持某个地区的失业工人的运动。后天我们就必须站在自己的岗位上,以革命的姿态参加农民的暴动。今天我们必须利用政府向地方自治机关进攻所造成的紧张的政治形势。明天我们就必须支持人民反对沙皇的某个凶恶的走狗的骚动,帮助人民用抵制、抨击、游行示威等等方法来教训他,使他不得不作公开的让步。只有靠正规军经常活动才能使战斗准备达到这种程度。假如我们集中自己的力量来办共同的报纸,那么,这样的工作不仅可以培养和造就出最能干的宣传员,而且可以培养和造就出最有才干的组织者,最有才能的党的政治领袖,这些领袖在必要的时候,能够提出进行决战的口号并且领导这个决战。

最后,为了避免可能引起的误会,我还想再说几句话。我们一直都只是讲有系统的有计划的准备,可是我们决不是想以此说明,专制制度只有在正规的围攻或有组织的冲击下才会垮台。这种观点是一种荒谬的学理主义。相反,专制制度完全可能由于各方面随时都可能发生的某一次自发的爆发或无法预料的政治冲突的压力而垮台,而且从历史上看来,这种可能性是更大的。但是,任何一个政党,只要不是陷入冒险主义,就决不会把自己的活动建筑在指望这种爆发和冲突上面。我们应当走自己的路,坚持不懈地进行自己的有系统的工作。我们愈是不指靠偶然性,我们就愈不会由于任何“历史性的转变”而手足无措。

“捍卫马克思主义”网站(marxist.com)是国际马克思主义趋势组织(IMT)的全球网站。 我们是一个为世界各地社会主义革命奋斗的革命马克思主义组织。 如果您认同我们的理念并有兴趣加入我们,可以填写“联络我们“的表格,致信webmaster@marxist.com,marx.cn@protonmail.com 或私讯“火花–台湾革命社会主义”脸页,谢谢!

笔记

[1] Rabocheye Dyelo (《工人事业》)——一份带有“经济学家”观点的杂志,俄罗斯海外社会民主党联盟的机关报。该书不定期出版,于1899年4月至1902年2月期间在日内瓦出版,由BN Krichevsky、AS Martynov 和 VP Ivanshin担任编辑。九期内共出现12个编码。列宁在《怎么办?》中批评了《工人事业》小组的观点。

[2]“Listok”Rabochevo Dyela(《工人事业增刊》)——1900 年6月至1901年7月期间,其中八期在日内瓦不规律发行。

[3] Rabochaya Mysl( 《工人思想》)——“经济主义”派报纸,海外俄罗斯社会民主党联盟机关报,1897年10月至1902年12月出版。共出版16期:第3至11期和第16期柏林,其余人数在圣彼得堡。它由KM Takhtarev等人编辑。

列宁将该报的观点描述为俄罗斯国际机会主义的变种,并在《火星报》和其他著作《怎么办?》中发表的多篇文章中批评了这些观点。

[4] 参考《火星报》1900年12月第1期的主要文章《我们运动的迫切任务》一文。

《火星报》——第一份全俄非法马克思主义报纸,由列宁于1900年创办。建立革命马克思主义的战斗机关报是当时俄罗斯社会民主党面临的主要任务。

由于警察的迫害,在俄罗斯不可能出版一份革命报纸,列宁在流亡西伯利亚时就制定了在国外出版该报纸计划的所有细节。1900年1月流亡期结束后,就立即开始实施他的计划。2月,他与从国外非法来到圣彼得堡的薇拉·查苏利奇(Vera Zasulich)就劳动解放社参与出版一份全俄马克思主义报纸进行了协商。所谓的普斯科夫会议(Pskov Conference)于四月举行,参加者包括列宁、马尔托夫(Y.O.Tsederbaum)、波特列索夫、拉琴科和“合法马克思主义者”(司徒卢威和图甘·巴拉诺夫斯基(M. I. Tugan-Baranovsky))。会议听取并讨论了列宁关于全俄报纸(《火星报》)和科学政治杂志(《曙光报》)的纲领和目标的编辑声明草案。列宁访问了许多俄罗斯城市——圣彼得堡、里加、普斯科夫、下诺夫哥罗德、乌法和萨马拉——与社会民主党团体和个别社会民主党人建立了联系,并获得了他们对《火星报》的支持。8月,当列宁抵达瑞士时,他和波特列索夫与劳动解放社举行了一次会议,讨论报纸和杂志的纲领和目标、可能的撰稿人、编辑委员会的组成以及居住问题。有关《火星报》成立的记述,请参阅文章《“火星”怎么会差一点熄灭了?》。

列宁的《火星报》第一期于1900年12月在莱比锡出版;随后的各期在慕尼黑出版;1902年7月起在伦敦出版;1903年春在日内瓦开始。

编辑委员会成员包括 列宁、普列汉诺夫、马尔托夫、阿克雪里罗德、波特列索夫和查苏利奇。编辑委员会第一任秘书是 IG Smidovich-Leman。从1901年春起,该职位由克鲁普斯卡娅接任,她还负责《火星报》与俄国社会民主党组织之间的所有通信。列宁实际上是《火星报》的总编辑和领导人物。他发表的文章涉及党的组织和俄罗斯无产阶级阶级斗争的所有重要问题,并涉及世界事务中最重要的事件。

《火星报》正如列宁所计划的那样,成为党的力量的集结中心、党的领导工作人员的培训中心。在俄罗斯的一些城市(圣彼得堡、莫斯科、萨马拉等),俄罗斯社会民主工党(P1.S.D.L.P.)的团体和委员会是沿着列宁的《火星报》路线组织起来的。《火星报》组织在列宁的弟子和战友的直接领导下涌现和工作:NE·鲍曼、IV·巴布石金、SI·古谢夫、MI·加里宁、GM·克尔日扎诺夫斯基等。该报纸在马克思主义党的斗争、击败“经济派”以及团结分散的社会民主党学习界等方面发挥了决定性的作用。

在列宁的倡议和直接参与下,编辑部起草了党纲草案(发表于《火星报》第21期),并筹备了1903年7月和8月召开的俄国社会民主工党第二次代表大会。代表大会召开时,俄国地方社会民主主义组织的大多数都与《火星报》联合起来,批准了《火星报》的纲领、组织计划和策略路线,并接受《火星报》为其领导机关。代表大会通过一项特别决议,通过了《火星报》在建党斗争中所发挥的特殊作用,将这份报纸定为俄国社会民主工党的中央机关报,并批准了由列宁、普列汉诺夫和马尔托夫组成的编辑委员会。尽管代表大会做出了决定,马尔托夫仍拒绝参加,第46至51号由列宁和普列汉诺夫编辑。后来普列汉诺夫转向了孟什维克的立场,尽管遭到代表大会的拒绝,他要求将所有孟什维克的老编辑仍安排到编辑部。列宁对此并不赞同,于1903年10月19日(新历11月1日)离开《火星报》编辑部,为了巩固自己在中央的地位,并从此开展同孟什维克机会主义的斗争。《火星报》第52期是普列汉诺夫一人编辑的。1903年11月13日(26日),普列汉诺夫违背代表大会的意愿,主动选拔孟什维克的所有老编辑进入编辑部。从第52期开始,孟什维克把《火星报》变成了他们自己的机会主义机关报。

[5]这段文字指的是1901年2月和3月在圣彼得堡、莫斯科、基辅、哈尔科夫、喀山、雅罗斯拉夫尔、华沙、别洛斯托克发生的学生和工人的大规模革命行动——政治示威、集会、罢工、托木斯克、敖德萨等俄罗斯城市。

1900-01年的学生运动始于学术要求,后来获得了反对专制反动政策的革命行动的性质;得到了先进工人的拥护,得到了俄罗斯社会各阶层的响应。1901年2月和3月示威和罢工的直接原因是征召183名基辅大学学生入伍,作为对他们参加学生集会的惩罚。政府对革命行动的参与者进行了猛烈的攻击;警察和哥萨克驱散了示威活动并袭击了参与者;数百名学生被逮捕并被大学开除。1901年3月4日(17日),圣彼得堡喀山大教堂前广场上的示威活动被特别残酷地驱散。二月至三月事件是俄国革命高涨的证据。工人在政治口号下参与运动极其重要。

[6] 参考列宁的著作《怎么办?:我们运动中的迫切问题》。

[7]当然,我们可以理解,这些代理人只有在与我们党的地方委员会(小组、学习圈)密切接触的情况下才能成功地开展工作。总的来说,我们制定的整个计划当然只有在委员会的最积极支持下才能实施,这些委员会曾多次试图团结党,而且我们确信,这些委员会将实现这种统一——即使不是今天,那么明天,如果不是以一种方式,那就以另一种方式。 ——列宁 (译者翻译)